Jack, executivo de meia idade de uma grande companhia, enfrenta uma crise existencial e mergulha em recordações de grande parte de sua infância ao lado dos dois irmãos mais novos, seu pai, um engenheiro militar ao mesmo tempo rígido e afetuoso, e sua mãe, doce, alegre e compreensiva, revivendo inclusive a dor da perda do irmão do meio, quando este tinha cerca de 18 anos de idade.

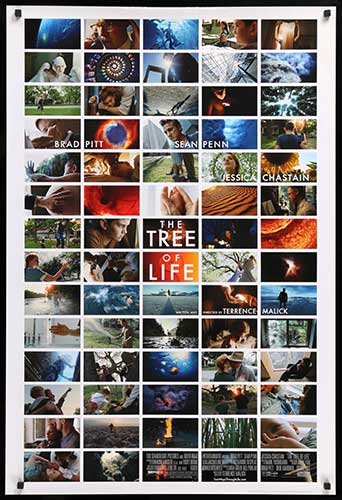

Ao invés de uma narrativa convencional e linear com um roteiro palpável, Terrence Malick procura retratar em seu mais novo filme com contornos autobiográficos, “A Árvore da Vida”, como imagina ser a experiência de recordações da infância através da utilização de sequências de imagens, sensações, sons e emoções deste período, o que resulta em um retrato sensorial da infância, de forma absolutamente não-narrativa, tudo ainda entrecortado ou correndo paralelamente à uma ilustração sobre o surgimento do universo e da vida. Os críticos e o público mais impressionados com o longa-metragem, muitos destes declarando-se profundamente tocados e emocionados por ele, o definem como uma “poesia visual”, e em sua grande maioria utilizam este termo como defesa de sua qualidade, o que, muito proveitosamente, também lhes garante o direito de afirmar que os que não se impressionaram e não apreciaram o filme certamente não conseguiram atingir e compreender sua profundidade, atitude totalmente análoga à de uma experiência esotérica/mística/religiosa – não me surpreendo com tamanha tolice: esta é uma tendência bastante comum entre fãs que nutrem paixão cega por algo que julgam profundo (e que, muitas vezes, assim o vêem porque consideram estar a obra além de seu entendimento e compreensão).

De fato, nem se discute que “A Árvore da Vida” é poesia visual. Porém, dizer isso é tão somente descrever sua essência e estrutura, e não um argumento para defender sua qualidade, uma vez que poesia, como qualquer outra coisa existente, pode ser boa ou ruim – não é por ser poesia que necessariamente vai ser boa. É verdade que a fotografia, cenografia e ambientação do filme são estupendas, mas elas tornam-se entediantes com sua brancura cristalina e higienismo inexpugnáveis; claro que a seleção de peças clássicas que servem de trilha sonora é fantástica, mas a sua utilização insistente, quase ininterrupta, seus contornos etéreos/sacros e principalmente sua aplicação na montagem a fazem um chavão cinematográfico dos mais batidos, já que praticamente qualquer coisa, mesmo a mais banal e ordinária, não acontece sem ser acompanhada por um “batismo” sonoro de esplendor celestial; a edição, em grande parte feita de sequências dentro da casa de um minuto ou menos, é interessante e peculiar, porém acaba cansando logo com este amontoamento gigantesco de pequenos fragmentos de cenas.

Mas se sua análise isolada revela sua problemática, em conjunto os elementos não se revelam mais felizes: o caráter poético, que resulta desta união e do olhar que o organiza (de Malick, obviamente), é o mesmo que encontramos nos clichês mais caros ao mundo da publicidade, com toda a sua carga cafona e simplista – imagine uma peça publicitária de ano novo de uma mega-corporação bancária e você já vai ter uma idéia muitíssimo aproximada da aura poética de “A Árvore da Vida” (isso sem falar na novelesca sequência final com todo o elenco e figurantes, que ninguém ousou falar que é de gosto duvidoso só porque se trata de Malick). E mesmo que se façam interpretações profundas de sua trama não-narrativa (desnecessário chegar a tanto, a compreensão do que Malick pretendia com o filme está longe de ser difícil, nem foi esta sua intenção), estas não lhe removem seus defeitos e equívocos – a bem da verdade, apenas os ressaltam.

Deste modo, afora os requintes técnicos e o bom desempenho dos atores – que estão muito bem, é verdade, mas suas atuações estão o tempo todos submersas pelo imenso peso dos elementos que compõe o filme -, restaria a ousadia de Terrence Malick em ter produzido um longa-metragem pouco convencional, mas mesmo isto é discutível. A colossal empreitada do cineasta americano não é tão ousada quanto aparenta ser: o documentário experimental “Koyaanisqatsi”, colaboração do diretor Godfrey Reggio com o espetacular compositor Philip Glass que influencia até hoje a produção cultural audiovisual contemporânea, trilhou caminho semelhante bem antes deste filme – obviamente que ambas são películas bastante diversas, mas a essência poética não-narrativa e a reflexão sobre a vida, o universo/mundo, a humanidade e a espiritualidade são essencialmente as mesmas – com o agravo de que o filme de Reggio é impecavelmente esplêndido em todos os seus aspectos.

Ao fim, penso que apesar e justamente por conta de sua irrefreável beleza imponente, “A Árvore da Vida” acaba subjugando às intenções elevadas de seu conteúdo à ela, o que, muito ironicamente, subverte todo o requinte de seu conjunto sonoro e visual romântico em algo um tanto ordinário e vulgar e consequentemente o seu conteúdo solene em um conjunto de reflexões sobre a perda, o perdão e a transcendência da existência que não difere muito da falácia espiritual e de auto-ajuda que infecta as editoras literárias do mundo inteiro. É provável – e admito – que o diretor tenha alcançado e realizado aqui muito do que pretendia, os méritos técnicos são inquestionáveis, porém, a relevância, a mais nobre da pretensões que se pode alimentar, não consegue sobreviver à longa jornada de quase duas horas e meia que vai desde a origem do universo até a redenção e iluminação humana em “A Árvore da Vida”.

Baixe: “A Árvore da Vida”, de Terrence Malick (The Tree of Life, 2011)

[áudio original, 1080p, mp4]

Legendas/Subtítulos/Subtitles:

português español

Acesse o Índice de Filmes disponíveis para download no blog

LINKS ATUALIZADOS EM: 18/12/2025

Link quebrado? Me avise pela caixa de comentário abaixo!

Gostou do filme? Não gostou? Comente abaixo! Agradecimentos também são bem-vindos!

BÔNUS: apesar de ter sido lançada oficialmente a trilha sonora do filme, composta por Alexandre Desplat, pouco desta música em grande parte contemplativa e serena é de fato utilizada no filme, já que é uma seleção de peças clássicas compostas por Taverner, Preisner (genial compositor parceiro de trabalho do inesquecível cineasta polonês Kieslowski), Respighi, Holst, Smetana, Górecki, Couperin, Berlioz e Patrick Cassidy que são utilizadas em grande parte de “A Árvore da Vida” e que de fato ficam associadas na memória devido à sua imensa beleza e imponência. Como disse na resenha acima, apesar do modo como foi utilizada ser justamente um dos grandes problemas do filme de Malick, seria estúpido não admitir que a seleção é das mais belas e primorosas. Não se sabe se Malick vai ou não liberar a coletânea de peças eruditas oficialmente, mas mesmo que não o faça, as boas almas da internet já tomaram para si a tarefa: aqui está, então, tanto a trilha oficialmente lançada quanto a compilação não-oficial com as composições clássicas dos mestres da música acima citados. Bom proveito!

Baixe: Alexandre Desplat – The Tree Of Life: Original Motion Picture Soundtrack [mp3]

Ouça:

Baixe: Music From The Motion Picture The Tree of Life (não-oficial) [mp3]

Ouça: