Um grupo de quatro especialistas, de diferentes segmentos, são treinadas por uma agência governamental afim de explorar a “Área X”, uma região abandonada há muitos anos após um evento indeterminado deixá-la tão exuberante quanto ameaçadora.

Minha experiência na leitura deste livro foi tão surpreendente que senti aquela necessidade, em mim antigamente tão presente – hoje tão rara – de escrever sobre ele. Me interessei pelo livro ao ter contato com resenhas e comentários breves sobre a obra em alguns sites que eu costumava visitar há algum tempo – e que, curiosamente (mas com razão), nem visito mais. Todos que falavam sobre o livro o faziam sempre tecendo elogios à sua singularidade e bizarria. Não havia como, mais cedo ou mais tarde (e no caso foi mais tarde), eu não me aventurasse em descobrir o que de tão espetacular havia em suas páginas. De fato, encontrei idéias admiráveis ao percorrer as primeiras páginas de “Aniquilação”, no entanto, infelizmente, a medida que avançava, fui me deparando cada vez mais com algo que não deveria nem de perto ter encontrado: frustração.

Devo reconhecer que Jeff Vandermeer consegue, inicialmente, sustentar no leitor um interesse na história de seu livro devido ao engendramento de uma premissa fascinante e de uma atmosfera intrigante que, trabalhando juntas com os primeiros elementos do enredo, incutem uma curiosidade necessária para que a leitura prossiga em bom ritmo. Porém, esse efeito vai se esvaindo, aos poucos, a partir da segunda metade do livro, até que, no fim, quase nada resta a não ser uma considerável decepção. A razão para isso é apenas uma: os personagens, mal desenvolvidos, não exibem qualquer traço de carisma, elemento essencial para que o leitor sinta-se realmente conectado com o livro. É verdade que isso deve-se à própria natureza do enredo (e não há como ilustrar isso sem revelar parte da trama), mas um escritor experiente e criativo encontraria uma forma de construir a empatia entre personagens e leitor sem prejudicar a dinâmica do enredo que criou. Jeff, ao que parece, ainda não chegou nesse ponto de sua carreira, pois mesmo a protagonista do livro é despida de qualquer espécie de carisma, apesar da tentativa infrutífera de Vandermeer, lá pelas últimas cinquenta páginas de sua obra, de vestí-la em alguma sombra de encanto – e a situação só piora quando o leitor começa a notar que nem mesmo as criaturas que permeiam o mundo criado por Vandermeer, que deveriam ser formidáveis e aterradoras, não vão muito além de uma descrição confusa e pueril.

Com certeza os fãs de Jeff Vandermeer consideram que o mundo onírico criado pelo escritor americano é razão suficiente para colocá-lo entre os mais importantes do gênero na atualidade, e devo reconhecer que suas idéias, a princípio, seduzem. Porém, a meu ver, premissa e atmosfera alguma, não importa quão espetaculares sejam, serão suficientes se o leitor terminar o livro sem se importar com o destino dos personagens – tanto pior se o livro for parte de uma série, como é o caso deste, o primeiro de uma trilogia. Sim, a beleza, idiossincrasia e os mistérios da “Área X” intrigam, mas é necessário mais do que isto para que o leitor (ou um leitor como eu, ao menos) invista seu tempo em vários livros para descortinar seus segredos, isso sem falar que ele corre um risco nada desprezível de não obter a solução de boa parte daquilo que o intriga – e pelos comentários que li sobre os dois livros subsequentes, são grandes as chances de este leitor terminar a trilogia com o gosto amargo da insatisfação. É uma pena que Jeff, tão embebido em sua própria engenhosidade, tenha esquecido que sem personagens cativantes, não há paraíso que fique de pé.

Baixe (em português): https://www.mediafire.com/file/83ve3trvdwhpopp/ani-jeff.zip

Deixe um comentário

Grupo que rouba segredos industriais de grandes executivos invadindo seus sonhos tenta fazer com que o filho de um grande empresário do ramo da energia divida o conglomerado de empresas invadindos os sonhos deste para inserir a idéia.

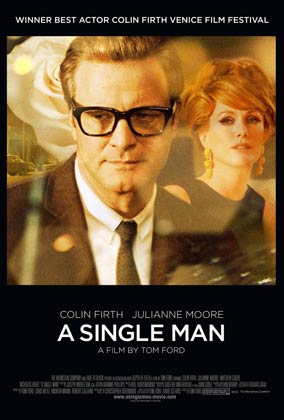

Grupo que rouba segredos industriais de grandes executivos invadindo seus sonhos tenta fazer com que o filho de um grande empresário do ramo da energia divida o conglomerado de empresas invadindos os sonhos deste para inserir a idéia. George, professor universitário que tenta lidar com a perda do namorado com quem conviveu longos 16 anos, encontra o caminho para dissolver a rotina dolorosa que enfrenta há 8 meses.

George, professor universitário que tenta lidar com a perda do namorado com quem conviveu longos 16 anos, encontra o caminho para dissolver a rotina dolorosa que enfrenta há 8 meses. Dois cineastas saem por vários cantos do mundo para obter informações sobre a relação que diferentes pessoas tem com a figura de Che Guevara.

Dois cineastas saem por vários cantos do mundo para obter informações sobre a relação que diferentes pessoas tem com a figura de Che Guevara. Vendo o casal de cantores americanos que compõe a dupla

Vendo o casal de cantores americanos que compõe a dupla