Antes uma compositora de rocks inequívocos, mesmo quando flertando com outros gêneros, PJ Harvey deu em White Chalk, seu penúltimo disco, uma guinada musical de 180º com um compêndio de canções etéreas e nebulosas cujas melodias e vocais emanam uma densa atmosfera sobrenatural que não por um acaso foi corporificada nas sessões de fotos do disco como uma figura fantasmagórica com notáveis traços românticos mergulhada em uma ambientação gótica. A colaboração com o amigo John Parrish em A Woman A Man Walked By – a segunda oficialmente nomeada, já que Parrish participou da equipe de músicos na maior parte dos álbuns – retomou parcialmente a verve rockeira, mas a contaminação melódica iniciada em White Chalk foi retomada em parte das canções do disco e volta com força no seu mais recente lançamento, Let England Shake, convertida agora em um rock obtuso e consideravelmente experimental que por vezes resvala feio. Exemplo disso são os samplers – recurso utilizado pela primeira vez por Harvey – que interferem na semântica das músicas e nem sempre tem resultado homogêneo, como ocorre na cacofonia melódica entre o vocal frágil e alquebrado da britânica sobre a percussão, guitarra e órgão e o sampler abafado do reggae “Blood and Fire” em “Written In The Forehead” ou como acontece quando o sample tacanho do trompete marcial insiste em perfurar a progressiva comunhão rítmica entre guitarra, bateria e percussão base em “The Glorious Land”.

Contudo, se por um lado alguns engasgos ocorreram no percusso criativo do corpo harmônico de Let England Shake, impressiona e muito a perfeição no todo temático do álbum que é, sem dúvidas, o mais bem acabado até hoje neste quesito na carreira de PJ Harvey: no relato algo barroco do pesadelo vivido diariamente por soldados no front impresso na alternância entre os ecos de ira e lenta marcha sombria em “All and Everyone”, na impiedosa descrição da carnificina de um campo de batalha feita tanto na doçura celestial de “The Nightingale”, onde “heads on top of sticks were like angels” – uma espécie de parte 2 de “All and Everyone” encerrada com harmonia fúnebre do saxofone muito simular à da outra faixa – quanto no contraste com a melodia quase dançante e festiva de “The Words That Maketh Murder”, na narração do adeus à terra natal e às esposas dos soldados rumo à guerra que é sonorizada pela combinação das guitarras crispantes e da percussão enérgica em “Bitter Branches”, na precisa descrição do despertar para mais um dia de batalha no triste farfalhar das guitarras e na bateria que ressoa tão melancólica e sofrida quanto o vocal da artista no rock ao estilo clássico de Harvey “In The Dark Places” ou na poética descrição das sensações despertadas ao avistar as paisagens de Gallipoli, que foram cenário da famosa batalha da Primeira Guerra Mundial na etérea e onírica composição sutil entre violão, guitarra, órgãos, percussão e piano em “On Battleship Hill”, todos estes relatos e narrativas compõe um todo épico e pungente onde a artista afirma como a história, e consequentemente a identidade de sua terra e de seu povo foi sendo formada e erguida pelo envolvimento em sucessivos conflitos, guerras e batalhas. A Inglaterra de PJ Harvey é sim a terra natal amada, mas esse amor incondicional é atravessado pela amargura e sofrimento do belicismo, como bem Harvey canta no folk cinzento dos acordes de violão de “England”, e jamais fecha os olhos às mazelas que marcam as ruas e a cultura da pátria, como pode ser visto no frescor da cadência rock de “The Last Living Rose”, cuja melodia é coroada por metais em uma fanfarra acanhada.

Obra de uma artista cujo trabalho é alimentado por um imenso senso crítico e movido por uma insaciável inquietude musical que à leva a sempre trilhar novos caminhos sem nunca deixar a bagagem das viagens anteriores para trás, esta ode à pátria e manifesto contra o belicismo humano resultou em um disco mórbido e melancólico de tonalidades cinzentas e encoberto por uma espessa névoa que por vezes parece soar impenetrável aos ouvidos, e isso faz todo sentido – converter em um relato musical realista os horrores e atrocidades incessantemente perpetuados pelo homem não poderia ter como resultado algo fácil e agradável, não é mesmo?

senha: seteventos

mediafire.com/?dggtrwmakv8krrs

2 Comentários

Grupo que rouba segredos industriais de grandes executivos invadindo seus sonhos tenta fazer com que o filho de um grande empresário do ramo da energia divida o conglomerado de empresas invadindos os sonhos deste para inserir a idéia.

Grupo que rouba segredos industriais de grandes executivos invadindo seus sonhos tenta fazer com que o filho de um grande empresário do ramo da energia divida o conglomerado de empresas invadindos os sonhos deste para inserir a idéia. Quem ouve o primeiro lançamento solo de

Quem ouve o primeiro lançamento solo de  A sonoridade obscura e complexa do disco Felt Mountain, que deu partida na carreira da dupla Alison Goldfrapp e Will Gregory, e a musicalidade lambuzada de todas as possíveis combinações do eletrônico com o pop, adotada por eles nos dois discos posteriores – Black Cherry e

A sonoridade obscura e complexa do disco Felt Mountain, que deu partida na carreira da dupla Alison Goldfrapp e Will Gregory, e a musicalidade lambuzada de todas as possíveis combinações do eletrônico com o pop, adotada por eles nos dois discos posteriores – Black Cherry e  E nesse mundão lindo de internet nem um dia se passa sem algo cair inadvertidamente na rede – algumas vezes até intencionalmente – e ser infinitamente multiplicado e distribuído. Alison Goldfrapp até pediu desculpas – precisa não, benzinho –

E nesse mundão lindo de internet nem um dia se passa sem algo cair inadvertidamente na rede – algumas vezes até intencionalmente – e ser infinitamente multiplicado e distribuído. Alison Goldfrapp até pediu desculpas – precisa não, benzinho –  Lançado em abril do ano passado, Two Suns, segundo álbum de

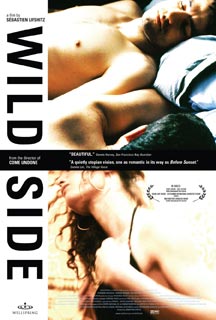

Lançado em abril do ano passado, Two Suns, segundo álbum de  Stéphanie, que já foi Pierre, é um travesti que sobrevive prostituindo-se em Paris e divide sua vida com seus dois namorados, Djamel, que também vive da prostituição, e Mikhail, um imigrante e ex-soldado russo que trabalha como garçom. Certa noite, Stephánie recebe telefonema avisando-lhe que sua mãe necessita de cuidados, e assim segue para o interior do país, sua terra natal. Uma vez lá, e acompanhada de seus dois amantes, Stéphanie divide seu tempo entre a mãe enferma e recordações de seu passado, ainda como Pierre.

Stéphanie, que já foi Pierre, é um travesti que sobrevive prostituindo-se em Paris e divide sua vida com seus dois namorados, Djamel, que também vive da prostituição, e Mikhail, um imigrante e ex-soldado russo que trabalha como garçom. Certa noite, Stephánie recebe telefonema avisando-lhe que sua mãe necessita de cuidados, e assim segue para o interior do país, sua terra natal. Uma vez lá, e acompanhada de seus dois amantes, Stéphanie divide seu tempo entre a mãe enferma e recordações de seu passado, ainda como Pierre. Toda vez que uma banda ou artista ensaia uma mudança de sonoridade isso não é feito sem causar certo desgosto em boa parcela dos fãs. Em parte, a banda britânica

Toda vez que uma banda ou artista ensaia uma mudança de sonoridade isso não é feito sem causar certo desgosto em boa parcela dos fãs. Em parte, a banda britânica  Florence Welch disse que deseja que sua música desperte sentimentos fortes em quem a ouça, como a sensação de atirar-se de um edifício ou de ser capturado para as profundezas do oceano sem qualquer chance de prender a respiração. Parece um tanto exasperante, para não dizer presunçoso, mas é este tipo de sensação que se tem ao ter contato com as criações de Florence + The Machine, a banda encabeçada pela artista britânica. Nela, Florence dá vazão à todo o seu impressionante furor artístico, que mistura melodias vistosas, repletas de complexas camadas sonoras à letras poéticas, em sua maioria enormemente metafóricas. O elemento que dá liga a estes ingredientes saborosos é o seu vocal, utilizado pela garota em todas as suas possíveis matizes e variações de volume, não raro emitido em gritos longos e possantes. A substância obtida desta receita é uma música sofisticada e vibrante que tem a mesma identidade idiossincrática e indefinível de artistas como Kate Bush, a Björk intimista de Vespertine, My Brightest Diamond e Bat For Lashes.

Florence Welch disse que deseja que sua música desperte sentimentos fortes em quem a ouça, como a sensação de atirar-se de um edifício ou de ser capturado para as profundezas do oceano sem qualquer chance de prender a respiração. Parece um tanto exasperante, para não dizer presunçoso, mas é este tipo de sensação que se tem ao ter contato com as criações de Florence + The Machine, a banda encabeçada pela artista britânica. Nela, Florence dá vazão à todo o seu impressionante furor artístico, que mistura melodias vistosas, repletas de complexas camadas sonoras à letras poéticas, em sua maioria enormemente metafóricas. O elemento que dá liga a estes ingredientes saborosos é o seu vocal, utilizado pela garota em todas as suas possíveis matizes e variações de volume, não raro emitido em gritos longos e possantes. A substância obtida desta receita é uma música sofisticada e vibrante que tem a mesma identidade idiossincrática e indefinível de artistas como Kate Bush, a Björk intimista de Vespertine, My Brightest Diamond e Bat For Lashes. Olhe bem para a capa do novo disco da banda britânica

Olhe bem para a capa do novo disco da banda britânica