Rose, tentando entender o que aflige seu filha adotada de seis anos, vai com ela para a única pista que tem da origem da criança, uma cidade chamada Silent Hill, há muitos anos abandonada por conta de uma catástrofe. Mesmo sabendo destes eventos, e contra a vontade de seu marido, Rose ruma para a cidade.

Rose, tentando entender o que aflige seu filha adotada de seis anos, vai com ela para a única pista que tem da origem da criança, uma cidade chamada Silent Hill, há muitos anos abandonada por conta de uma catástrofe. Mesmo sabendo destes eventos, e contra a vontade de seu marido, Rose ruma para a cidade.

A tão aguardada adaptação do famoso e idolatrado jogo de horror da game house Konami é bastante fiel à criação original. A cidade tem a atmosfera bem próxima da que os fãs conhecem tão bem, graças ao trabalho de fotografia e cenografia de profissionais que já trabalharam com Gans e até com David Cronenberg; a trilha sonora, composta pelo mesmo Akira Yamaoka do jogo original e por Jeff Dana, foge bastante das trilhas típicas do gênero – mais baseadas em orquestrações de corda – e segue o espírito do jogo, sendo construída muito mais em cima de ruídos e sons sintetizados; as atuações são suficientemente competentes e o argumento adaptado da estória original do game foi bem bolado, já que mudanças eram necessárias na transposição de uma mídia – vídeo game – para outra – cinema que tem suas próprias particularidades e exigências argumentativas.

Porém, uma das principais críticas ao filme, feita pelo portal brasileiro A-Arca, tem o seu embasamento, ainda que eu considere-a apenas parcialmente. No texto do dito site, é comentado que o principal ponto negativo do filme é não despertar medo no expectador, o que seria um grande defeito da adaptação, visto que o filme é justamente baseado em um jogo que é considerado dos mais competentes em explorar e causar horror – o autor do texto chega a mesmo a citar uma comparação com a clássica série “Além da Imaginação” por conta disto. Como disse no início, eu concordo em parte. Explico: de fato, o filme não causa medo, mas compará-lo com o citado seriado não é adequado, visto que “Silent Hill” é um longa muito mais violento. Desta forma, eu concordo que o filme de Chistophe Gans não cause medo, mas acho que o diretor consegue explorar consideravelmente a tensão do expectador e causar mesmo horror em algumas sequências do filme. É um defeito, mas não chega a estragar o filme. A meu ver, há outros três defeitos muito maiores no filme. O primeiro deles é a ausência do famoso e espetacular tema musical do jogo, umas das características mais importantes da identidade de “Silent Hill” – é de causar pena em qualquer fã não ouvi-lo em nenhum momento do filme. O diretor e o compositor Yamaoka perderem, no mínimo, uma grande oportunidade de homenagear a criação original da Konami. O segundo defeito é a mudança de protagonista do enredo, no lugar de Harry Mason entra Rose Da Silva (que sobrenome pouco norte-americano, não?). O diretor e o roteirista Roger Avary chegaram mesmo a conceber a estória sem um papel paterno, mas devido à reclamação do estúdio, introduziram Christopher Da Silva no argumento. Entendo que a mudança tem suas vantagens na adaptação, uma vez que uma mãe conseguiria cativar mais o público com o seu desespero e emotividade em relação à situação de sua filha, bem como o fato de transformar a mãe na protagonista aproxima o filme da leva atual de filmes de terror de sucesso, baseado em estórias originalmente criadas no oriente. No entanto, aos olhos dos fãs – me incluo aí no grupo -, isso não vai deixar de ser, de alguma forma, uma heresia algo desnecessária. Um trabalho de roteiro e atuação bem compostos tornaria um protagonista masculino tão cativante quanto um feminino. O último dos três defeitos, sob o meu ponto de vista, é a conclusão da estória. Não vou aqui ser insensato o bastante para revelar o fim do filme, basta dizer que o fato de Silent Hill ainda persistir no destino de Rose e da menina Sharon – esta mesmo de maneira provavelmente irreversível – é desnecessário. Adotar o final clássico do game, mesmo pensando em uma posterior sequência, não faria mal algum.

Mas eu diria que, entre mortos e feridos, o filme ainda tem como resultado final o mérito de manter, na adaptação, toda a atmosfera do jogo – toda a composição visual é excelente. E, além disso, o roteirista e o diretor ousaram uma modificação considerável, tornando o filme ainda mais violento do que o jogo que, se eu bem me lembro – já que o joguei há muitos anos -, explora e causa horror sem usar muito a violência gráfica. E, definitivamente, a sequência final na igreja impressiona pela violência – é uma verdadeira orgia de sangue. Isto é uma característica que difere bem a estória e a composição do filme daquelas que compõem o jogo, mas eu acho que a mudança entrou bem no roteiro concebido para o filme – a Alessa do longa-metragem sofreu tanto no seu passado que merecia realizar aquela vingança diabólica, de fato.

Assim sendo, é evidente que alguns fãs vão reclamar depois de assistir ao “Silent Hill” de Christophe Gans, mas é preciso entender que simplesmente transformar o que é um jogo em um filme apresentaria um resultado final pouco convincente e profissional – na mudança de mídia é necessário conceberem-se algumas adaptações, sempre. E, mesmo com alguns defeitos que não passam despercebidos e algumas liberdades criativas, “Silent Hill” é uma boa adaptação de um game e, provavelmente, uma bela introdução para uma série cinematográfica. Ou alguém aí duvida de “Silent Hill 2”?

Tag: sean-bean

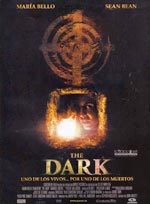

Maria Bello interpreta uma mulher que leva a filha, com quem tem problemas de relacionamento, até a casa do seu ex-marido, num recanto bucólico do País de Gales. Ao chegar lá tem a sensação de que o local guarda algo de sinistro. Correm-se apenas algumas horas e o que ela de alguma forma pressentia acontece: sua filha desaparece no mar misteriosamente. Suas suspeitas sobre o mal que se esconde no lugarejo se confirmam quando o velho caseiro de seu ex-marido lhe revela uma das estórias do folclore galês e que ela acredita ter relação com o desparecimento de sua filha.

Maria Bello interpreta uma mulher que leva a filha, com quem tem problemas de relacionamento, até a casa do seu ex-marido, num recanto bucólico do País de Gales. Ao chegar lá tem a sensação de que o local guarda algo de sinistro. Correm-se apenas algumas horas e o que ela de alguma forma pressentia acontece: sua filha desaparece no mar misteriosamente. Suas suspeitas sobre o mal que se esconde no lugarejo se confirmam quando o velho caseiro de seu ex-marido lhe revela uma das estórias do folclore galês e que ela acredita ter relação com o desparecimento de sua filha.

Todos os comentários na internet à respeito deste filme o relacionam inteiramente com O chamado, que por sua vez, na dança dos infames remakes de Hollywood, já era o remake de um filme japonês chamado Ringu. As comparações procedem de alguma forma, já que os dois filmes guardam elementos em comum, tanto em conteúdo quanto em estética: uma mãe e seu filho são vítimas de algo sobrenatural; as protagonistas, Maria Bello e Naomi Watts, são fisicamente parecidas; uma fotografia insistentemente escura que por vezes deixa o espectador às cegas; cenas de impacto que misturam horror e beleza plástica.

No entanto, devo dizer que a imensidão de clichês estilístico-visuais de Escuridão tem uma outra fonte, e que é certamente a maior fonte de “inspiração” dos livros e filmes de horror orientais e suas inevitáveis versões hollywoodianas. Quem viu o filme de John Fawcett e gosta de jogos de horror já deve saber do que estou falando. É isso mesmo: Escuridão é uma cópia descaradamente não assumida do genial, e já lendário, jogo Silent Hill. Tudo no filme remete à Silent Hill: os inesperados flashs com fragmentos rápidos de cenas; a fotografia escura e suja; a cenografia que explora ambientes mórbidos e envelhecidos; o argumento base, que envolve crianças desaparecidas relacionando-as ao ocultismo/fanatismo/sobrenatural; até a magnífica transmutação de um mesmo ambiente em sua versão sobrenatural/demoníaca o diretor teve a cara-da-pau de utilizar. Toda a base do filme é uma utilização ostensiva do argumento e atmosfera do jogo e que sofreu apenas algumas modificações para melhor disfarçar a sua fonte: transposição de local, modificações na identidade dos personagens, algumas substiuições no argumento-base. Porém, tudo não passa de uma mudança puramente cosmética, e que se esvai no decorrer do filme sob o olhar atento de qualquer fã de jogos de horror como Silent Hill, considerado o melhor jogo de horror/suspense da história dos games. O projeto de John Fawcett engana a maioria das pessoas, mas não aqueles que não tem preconceitos em reconhecer que um bom jogo é, hoje em dia, tão bom quanto um filme. À todos que pensam em ir ao cinema para ver Escuridão, fica o recado: se você tem um computador, và até a feira livre de eletrônicos ou camelódromo mais próximo, compre o jogo Silent Hill e vivencie uma experiência de horror verdadeiramente inesquecível. Esse, na verdade, é único mérito do filme de John Fawcett: lembrar que o jogo lançado em 1999 é, até hoje, um saboroso e assustador passatempo.

Jodie Foster deve estar sofrendo por conta de alguma estigmatização de seus personagens. Talvez a origem seja de um de seus filmes mais recentes, “O quarto do pânico” . Talvez, essa idéia remonte a algo ainda mais anterior, como “O silêncio dos inocentes”. Fato é que seu agente, ou os produtores de hollywood, devem achar que ela é atualmente a melhor ou mais popular divulgadora de personagens de filmes de ação/suspense. Não nego isso. Jodie Foster atua muito bem nesses pápeis, dosando atuação física e emocional de forma absurdamente precisa. No entanto seu agente ou os já citados produtores poderiam lhe oferecer tais personagens em filmes de melhor qualidade. “Plano de vôo” , sua mais recente incursão no gênero, não chega a ser um desastre, mas com certeza causa algum aborrecimento no expectador.

Jodie Foster deve estar sofrendo por conta de alguma estigmatização de seus personagens. Talvez a origem seja de um de seus filmes mais recentes, “O quarto do pânico” . Talvez, essa idéia remonte a algo ainda mais anterior, como “O silêncio dos inocentes”. Fato é que seu agente, ou os produtores de hollywood, devem achar que ela é atualmente a melhor ou mais popular divulgadora de personagens de filmes de ação/suspense. Não nego isso. Jodie Foster atua muito bem nesses pápeis, dosando atuação física e emocional de forma absurdamente precisa. No entanto seu agente ou os já citados produtores poderiam lhe oferecer tais personagens em filmes de melhor qualidade. “Plano de vôo” , sua mais recente incursão no gênero, não chega a ser um desastre, mas com certeza causa algum aborrecimento no expectador.

Jodie é uma mulher que inicia uma viagem de avião da Alemanha para sua terra natal, os Estados Unidos, levando como sua principal bagagem o corpo do marido recentemente falecido. Tão logo entra no vôo, tira um cochilo com sua filha de 6 anos. Ao acordar, se dá conta de que a filha desapareceu dentro de uma enorme aeronave quase lotada. Seguem-se aí tentativas enlouquecidas de descobrir o paradeiro da filha. O detalhe é: estaria ela simplesmente enlouquecendo já que os passageiros e membros da tripulação afirmam não ter a mais remota lembrança de vê-la acompanhada por uma criança?

É justamente este o maior dos vários furos do roteiro do filme. Impossível crêr que ninguem, no meio de um avião lotado, não a tenha visto com a filha. E este é apenas o ponto de partida para mais uma série de situações inverossímeis que não conseguem, de maneira nenhuma, convencer o espectador. Ah! E tem o final do filme. Aquele típico final americano heróico e redentor, pelo qual eu, pelo menos, não consigo passar sem ter uma náusea qualquer. É um final tão moralizante que até um simpático árabe conseguiram enfiar na cena. Mais politicamete correto (e demagógico) pós 11 de setembro, impossível. Pode-se dizer que é regular. Mas há argumentos o bastante para coloca-lo em patamar ainda mais inferior.