No advento da Segunda-Guerra Mundial, especialista em substâncias químicas para limpeza e tratamento da água é contactado e incluído na força nazista da SS. De fé católica, ao descobrir o uso que os oficiais nazistas fazem de seus conhecimentos em química, o agora agente do império ariano tenta advertir a igreja sobre o extermínio de judeus e acaba recebendo a ajuda de um padre com contatos no alto escalão da organização do Vaticano.

No advento da Segunda-Guerra Mundial, especialista em substâncias químicas para limpeza e tratamento da água é contactado e incluído na força nazista da SS. De fé católica, ao descobrir o uso que os oficiais nazistas fazem de seus conhecimentos em química, o agora agente do império ariano tenta advertir a igreja sobre o extermínio de judeus e acaba recebendo a ajuda de um padre com contatos no alto escalão da organização do Vaticano.

Costa-Gravas é conhecido pelos seus projetos polêmicos, e este filme não foge à regra. A produção francesa é contundente e ousada ao retratar a tolerância de grande parte do clero e da administração da igreja católica romana aos atos da “solução final” da Alemanha nazista – o filme chega a sugerir, na sua sequência inicial, a participação de algumas instituições relacionadas ao Vaticano no extermínio de inválidos internados para tratamento. Diretor cujo cinema é politizado e engajado, Costa-Gavras revela o cinismo do Vaticano em refutar a existência dos campos de extermínio e o temor do alto clero devido as implicações políticas no advento do envolvimento da instituição religiosa no conflito, já que a eventual vitória da investida Nazista no território da União Sovitética interessava ao Vaticano. Além disso, a hipocrisia da igreja diante dos atos perpretados pelos alemães nazistas contra judeus, mesmo dentro de território italiano, também é exposta no filme.

Os protagonistas Ulrich Tukur, como o oficial Gerstein, e Mathieu Kassovitz, como o padre Riccardo Fontana, esbanjam excelente performance nos seus papéis – não há como não se compadecer da dor do oficial da SS, que arriscou-se o quanto pode para tentar intervir nos planos de extermínio nazistas, e do martírio do padre católico, que via, pouco a pouco, a instituição em que tanto acreditava definhar diante do comodismo político.

É importante ressaltar que muitos encontrarão semelhanças entre “Amén” e “A lista de Schindler”, do diretor americano – de origem judia – Steven Spielberg. Isso não é por acaso, já que seus argumentos retratam, igualmente, alemães em conflito com os atos da ditadura de Hitler. No entanto, a abordagem de cada um dos filmes difere bastante: enquanto Spielberg se esbalda em utilizar-se de sequências que retratam os requintes de crueldade da violência do regime nazista contra aqueles que perseguia, Costa-Gravas é muito menos gratuito na proposta de seu filme, evitando cair na exploração visual do genocídio, já que compreende que, no seu cinema, a sugestão dos atos perpretados pelos homens de Hitler é suficiente e bem mais eficiente do que a exposição destes. Um bom exemplo disto são as recorrentes sequências em que locomotivas com inúmeros vagões – por vezes com as portas abertas, em outras com estas fechadas – percorrem trilhos por campos tranquilos: ao assisitir o filme sabe-se que a placidez do ambiente exterior – estonteantemente retratado pela fotografia de Patrick Blossier – contrasta violentamente com o temor da realidade do que estaria no interior dos vagões. A trilha sonora também contribui muito para o tom realista do longa-metragem, já que foi composta e conduzida com a supressão de qualquer grandiloquência sonora, que só faria atrapalhar a sobriedade do filme e ofuscar o trabalho excepcional dos atores.

Ignorado massivamente pela mídia quando do seu lançamento, em 2002, “Amén.” está entre a leva recente de filmes que conseguem reutilizar a temática do nazismo e do Holocausto abordando facetas ainda não exploradas pela maioria dos filmes produzidos até hoje, e que só com o devido distanciamento podem ser analisadas de forma adequada – construindo uma narrativa poderosa sem ser apelativa, evitando o sentimentalismo excessivo e ufanismo que os filmes americanos costumam apresentar ao tratar do tema, por exemplo. Depois de deixar-se tomar pela catarse de filmes como “A lista de Schindler” e “O pianista” é sempre bom acalmar os sentidos e promover uma reflexão daquilo que foi visto, explorando uma visão mais abrangente e distanciada sobre a complexidade do conflito – reflexão esta que é bastante facilitada pela sobriedade de filmes como o de Costa-Gavras.

Categoria: cinema & TV

comentários e críticas de filmes, seriados, vídeos ou similares.

Jean Grey volta de sua suposta morte revelando a sua personalidade inconsciente, chamada de Fênix – até então ocultada por outro X-men -, uma mutante incontrolável que possui poderes inigualáveis e um nível de loucura ameaçador para qualquer ser vivente. Magneto a persuade para lutar ao seu lado contra os humanos e a recém-criada cura mutante, que promete erradicar os poderes de qualquer ser desta raça. É contra ela e a Irmandade de Magneto que os X-Men tem que lutar, tentando salvar os seres humanos.

Jean Grey volta de sua suposta morte revelando a sua personalidade inconsciente, chamada de Fênix – até então ocultada por outro X-men -, uma mutante incontrolável que possui poderes inigualáveis e um nível de loucura ameaçador para qualquer ser vivente. Magneto a persuade para lutar ao seu lado contra os humanos e a recém-criada cura mutante, que promete erradicar os poderes de qualquer ser desta raça. É contra ela e a Irmandade de Magneto que os X-Men tem que lutar, tentando salvar os seres humanos.

Quando foi anunciada a troca da diretor da última parte da trilogia X-Men, os fãs ficaram verdadeiramente temerosos – Brian Singer fez um trabalho tão bom, ao transportar para os dois primeiros filmes o grupo de heróis mais adorado do mundo Marvel, que todos tinham certeza de uma queda de qualidade no epílogo da saga. Por sorte, Ratner revelou-se tão bom quanto o seu antecessor. É certo que o diretor tinha em mãos um roteiro excelente que mistura a clássica saga da Fênix Negra com o episódio da cura mutante, mas Brett Ratner soube muito bem como conduzir a ação incessante composta pelos roteiristas Simon Kinberg e Zak Penn – também um dos responsáveis pela estória do segundo filme – sem perder de vista a coerência com os efeitos do argumento sobre o destino dos personagens. E atenção com relação a esta última característica da estória – os realizadores do longa não tiveram qualquer pudor em exterminar ou alterar o rumo de alguns dos X-men que mais simbolizam o grupo – isso, ao menos, até a possível próxima sequência. As catástrofes e batalhas boladas pelos roteiristas são espetaculares, bem como os efeitos especiais concebidos para torná-las o mais real possível – as sequências da casa de Jean Grey e da ponte Golden Gate são desde já memoráveis na história das adaptações cinematográficas de quadrinhos. Os atores continuam encorporando muito bem seus personagens, e aqueles que tem participação reduzida fazem o que podem em seus respectivos papéis. Tempestade, Wolverine a própria Fênix continuam encabeçando a empreitada, mas finalmente temos a tão aguardada participação da Lince Negra – Kitty Pride era uma das mutantes pela qual eu nutria imenso carinho nos gibis; e repare a excelente atriz que faz o papel: é a cara da Simone Spoladore -, que ganha destaque considerável na estória, e a participação importante do Fera. No entanto, o maior defeito dos dois primeiros filmes persiste aqui: os mutantes já apresentandos, junto com os personagens introduzidos no novo longa, acabam totalizando tantos papéis que o argumento sempre acaba sem explorar boa parte dos mutantes. Colossus continua subaproveitado, bem como a presença ínfima de Cíclope e a estréia morna, e algo tola, de Anjo – mas o pior aqui foi mesmo o inexplicável sumiço de Noturno. Alguém aí sabe onde ele foi parar?

Apesar disso, é impossível discordar de que a abordagem dos produtores neste capítulo “final” foi corajosa: não é nada fácil tomar a decisão de selar radicalmente ou alterar o destino de alguns personagens tão amados pelos fãs de quadrinhos. Obviamente, é bem provável que seja concebida uma nova trilogia para a saga – eu diria quase certo -, mas isso não garante um retorno dos personagens mortos na sequência. Espera-se que o já anunciado spin-off da série, o filme Wolverine – no qual poderemos aproveitar melhor a caracterização absurdamente perfeita e enlouquecedoramente viril de Hugh Jackman, gostosíssimo como seu personagem – traga para o cinema outros heróis ou explore ainda mais personagens já apresentados. Porém, limitando-se apenas ao episódio final da trilogia, o longa “X-Men: o confronto final” acabou revelando-se uma conclusão adequada da série, com a presença do já citado defeito, já existente desde a sua gênese. Agora, resta torcer para que a ambição dos produtores americanos já esteja trabalhando à nosso favor, maquinando cuidadosamente uma segunda trilogia que aprimore ainda mais o desenvolvimento da série.

OBS: não cometa o mesmo erro que cometi, saindo do cinema logo que começam os créditos: uma importante cena extra foi colocada no fim destes.

7 ComentáriosQuer ver o filme em casa mesmo? Então experimente baixar os arquivos a seguir e montar os seus VCDs. Não faço ideía quanto a qualidade, mas quem se arriscar baixando-os pode comentar a qualidade de imagem e som para os outros usuários, ok?

http://rapidshare.de/files/21489536/d1.part1.rar.html

http://rapidshare.de/files/21490183/d1.part2.rar.html

http://rapidshare.de/files/21490823/d1.part3.rar.html

http://rapidshare.de/files/21491442/d1.part4.rar.html

http://rapidshare.de/files/21492859/d1.part5.rar.html

http://rapidshare.de/files/21486384/cd2.part1.rar.html

http://rapidshare.de/files/21487041/cd2.part2.rar.html

http://rapidshare.de/files/21487736/cd2.part3.rar.html

http://rapidshare.de/files/21488474/cd2.part4.rar.html

http://rapidshare.de/files/21488803/cd2.part5.rar.html

Curador do museu do Louvre, ao ser assassinado, deixa mensagens misteriosas endereçadas ao estudioso de simbologia Robert Langdon. Ao tornar-se o principal suspeito do crime, Robert contará com a ajuda de Sophie, policial francesa que é neta do curador.

Curador do museu do Louvre, ao ser assassinado, deixa mensagens misteriosas endereçadas ao estudioso de simbologia Robert Langdon. Ao tornar-se o principal suspeito do crime, Robert contará com a ajuda de Sophie, policial francesa que é neta do curador.

Hollywood não costuma arriscar com investimentos de retorno garantido – e no caso deste filme, o corportamento foi o esperado. Para a direção da superprodução foi designado Ron Howard, conhecido por ser um diretor que sabe muito bem como desenvolver uma estória, concebendo narrativas corretas, e que acabam nunca indo mais longe do que isso. Tom Hanks, ator que conjuga competência profissional e carisma junto ao público, ficou com o papel do protagonista. E o principal papel feminino ficou mesmo com o rosto que mais rapidamente seria reconhecido pelo público de cinema americano: Audrey Tautou. O elenco restante é feito de atores tradicionais, o que garante a eficiência dos personagens que dão apoio à estória. O argumento foi seguido à risca, sendo criado um roteiro que não ousa modificações que contrariassem as expectativas dos fãs da estória. E os efeitos especiais, a fotografia e a trilha sonora seguem o padrão correto da produção, sem qualquer ambição que fugisse à regra de produções do gênero. O que havia de se esperar de um arrasa-quarteirão cinematográfico baseado em outro arrasa-quarteirão literário? Uma obra-prima? Um filme que marcasse o cinema, entrando no rol das obras memorávies? Não, de fato lo longa-metragem não é nada além de um bom passatempo, divertido e volátil.

Assim sendo, de nada adianta encher-se de expectativas ao encaminhar-se para a sala de cinema: o que se vê na tela é exatamente o que se leu no livro – adicionando-se, evidentemente, toda a pompa e circunstância inevitável de uma produção endinheirada de um grande estúdio americano. O filme, que tem pratricamente três horas de duração, acaba sendo tão lugar-comum que até aqueles que não fizeram questão de ler o livro de Dan Brown vão acabar o achando bem previsível – os dois grandes segredos do filme são facilmente descobertos com um terço de projeção. No fim, “O código Da Vinci” tornou-se um fetiche para os fãs, que correm para os cinemas a fim de comparar letra e imagem, e um filme policial razoável para o público mais treinado, que já não é mais surpreendido pelos recursos do gênero. Se as filas estiverem grandes, não faça muito esforço para ver. O único risco que você corre é de que o filme saia de cartaz e você veja ele de graça em algum canal aberto, daqui a algum tempo.

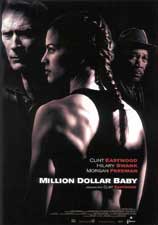

Mulher aspirante a boxeadora consegue, depois de muita insistência, ser preparada por um experiente treinador que, apesar do extremo talento, nunca conseguiu chegar ao circuito profissional. O relacionamento de ambos, inicialmente distante, se intensificada á medida que o treinador tem conhecimento da vida díficil de sua aluna.

Mulher aspirante a boxeadora consegue, depois de muita insistência, ser preparada por um experiente treinador que, apesar do extremo talento, nunca conseguiu chegar ao circuito profissional. O relacionamento de ambos, inicialmente distante, se intensificada á medida que o treinador tem conhecimento da vida díficil de sua aluna.

Há um punhado de coisas irritantes neste que foi considerado um dos melhores filmes de Clint Eastwood. O primeiro ponto desta questão é a enorme lentidão da primeira metade do filme. Não tenho absolutamente nada contra a condução lenta de um longa-metragem, mas é óbvio que ao decidir por utilizar este como o tom de seu filme, o diretor deve concentrar seus esforços em não deixar que este recurso torne sua obra desinteressante ou atrapalhe a própria constituição do argumento. Ao que parece Clint não deu devida atenção à isso, ja que a impressão que se tem é que absolutamente nada acontece neste primeira sequência de seu filme. Alguns podem enxergar isto como qualidade, mas a verdade é que é mesmo uma falha. O segundo problema é o artíficio da narração em “off” – à cargo do ator Morgan Freeman -, utilizado à exaustão pelo diretor americano durante o seu longa. O recurso é, na minha opinião, dos mais difícies de se implementar em um filme. Seu uso pode acabar conferindo infantilidade – devido à sua relação com a fábula -, lentidão, artificialismo e, mesmo que inadvertidamente, causar uma certa sensação de presunção do seu relizador. Todos esses efeitos nocivos da narração em “off” acabam por se apresentar em maior ou menor grau no filme, acarretando assim num empobrecimento da trama. O terceiro problema seria a insistência do cinema americano em elaborar tramas que carreguem o discurso didático-moralista da valorização da experiência dos mais idosos. É certo que isso deve ser sempre respeitado, mas os americanos – como não poderia deixar de ser – sempre o fazem com excessos de pedantismo e pieguice. Clint Eastwood já fez um filme inteiro assim – falo de “Cowboys do Espaço” -, e ainda teima em querer educar seu público no assunto, como se pode conferir particularmente na cena em que o personagem de Morgan Freeman nocauteia um boxeador de personalidade lamentável e, evidentemente, muito mais jovem que ele.

Porém, há de se admitir que o filme tem suas vitórias. As atuações estão realmente soberbas – Hillary Swank, em especial, consegue desenvolver sua boxeadora com o misto ideal de força, resignação, sofrimento e humildade que o roteiro exige. Além disso, se a primeira metade do filme arrasta-se no desinteresse, a segunda parte desperta até mesmo tensão no expectador, devido à previsibilidade intencional da desgraça que abate o destino da protagonista: e é justamente por ser previsível que o testemunho da desgraça pessoal do boxeadora se torna ainda mais doloroso e difícil de acompanhar. E o inevitável avanço da misérável destino da boxeadora é tratado pelo diretor americano com bastante cuidado, sem cair excessivamente no melodrama fácil e inevitavelmente piegas que a abordagem de uma doença/estado terminal ou crônico sempre acaba acarrretando. A trilha sonora, composta ainda pelo próprio Clint Eastwood, é delicada e sutil, conseguindo ser tocante sem apresentar arroubos orquestrais que poderiam carregar demais as tintas já naturalmente emotivas do argumento do filme. Ao cabo do longa-metragem – que foi feito com base no roteiro de Paul Haggis, também responsável pela direção do desnecessário “Crash – no limite” -, percebe-se que Clint consegue obter, em parte, a beleza de seu eternamente memorável “As pontes de Madison”. É uma expectação válida, mas não merece ser colocada ao lado dos filmes celebrados do diretor – não fosse pelos defeitos, que não se configuram como meros detalhes, Clint poderia ter sucedido completamente na empreitada.

Ladrão, fugindo da polícia, acaba refugiando-se em teste de atores e sendo tomado como profissional da área. Em menos de um dia ele está em Hollywood, onde acaba se envolvendo um uma trama de assassinato, junto com um detetive particular que costuma treinar atores para papéis do tipo e uma jovem aspirante a atriz com problemas familiares.

Ladrão, fugindo da polícia, acaba refugiando-se em teste de atores e sendo tomado como profissional da área. Em menos de um dia ele está em Hollywood, onde acaba se envolvendo um uma trama de assassinato, junto com um detetive particular que costuma treinar atores para papéis do tipo e uma jovem aspirante a atriz com problemas familiares.

O filme, com roteiro – parcialmente baseado em livro de Brett Halliday – e direção de Shane Black, ambiciona ser uma paródia de estrelas e filmes policiais Hollywoodianos, pontuado ainda por alguns instantes de drama e pela exploração satírica da metalinguagem – a pretensão é tanta que o longa não sucede em nenhuma das tentativas.

Vamos por partes. A paródia ao cinema e aos astros americanos pode parecer simpática nos primeiros cinco minutos, mas fica logo tão excessiva e mal-administrada pelo roteiro que acaba soando amadora. Parece mesmo que se tratava de vários roteiros inacabados que foram (mal) fundidos em apenas um, acabando como um argumento totalmente sem sentido – e mesmo o possível pretexto de que este era mesmo o objetivo do diretor-roteirista não serve, já que seu texto acaba perdendo muito do interesse. Os pontuais momentos de dramáticos, que pretendem mesmo ser levados a sério, acabam pífios e perdidos em meio ao tom preponderantemente cômico pretendido pela produção – seria melhor ter cortado estas seqüências na edição, já que seria um ponto fraco a menos para o longa-metragem. Por último, o pretensiosíssimo uso da metalinguagem cinematográfica resulta focado, infantil e falso, tornando-se uma característica que acaba por irritar o espectador – o uso da metalinguagem é algo bastante complexo que exige cuidadoso planejamento prévio para que acabe efetivamente atingido os objetivos traçados, e não ser usado à revelia de qualquer noção de sentido apenas como um recurso estilístico para trajar o filme de obra “cool/cult”.

A conclusão acaba mesmo sendo que antes de ser arvorar em ambiciosos vôos de experimentalismo artístico deve-se antes aprender muito bem a construir uma produção mais linear e tradicional – nem todo mundo tem habilidade para fazer o que fazem Quentin Tarantino e David Lynch, ainda mais sendo estreante.

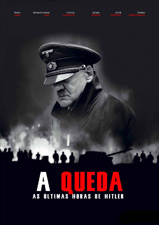

Os últimos momentos da vida de Adolf Hitler e do regime nazista são retrados a partir dos relatos de Traudl Junge, secretária pessoal do comandante alemão.

Os últimos momentos da vida de Adolf Hitler e do regime nazista são retrados a partir dos relatos de Traudl Junge, secretária pessoal do comandante alemão.

O tema do Holocausto já foi devassado por dezenas de filmes das mais diferentes maneiras. Desde a visão mais plana, unilateral e sentimentalóide até tentativas dispensáveis de transformar o acontecimento em uma peça satírica (falo aqui do lamentável “A vida é Bela”), poucas oportunidades tivemos de fugir da visão ufanista e maniqueísta do cinema americano. O filme mais recente que nos oferta algo além do que comumente se vê sobre o tema é o longa do diretor Oliver Hirschbiegel, uma produção genuinamente alemã e que parte da visão de uma mulher de origem germânica que, apesar de não ter qualquer relação ou adoração pelo regime nazista, acabou tendo contato direto e pessoal com o seu gestor.

Uma produção como esta não poderia deixar de gerar polêmica e ser um dos filmes mais complexos sobre o tema. Não é fácil analisar o filme de Hirschbiegel: o tema é delicado por si só, e o fato de ser uma produção do país que foi responsável pelo Holocausto só aumenta o grau de dificulfdade da tarefa. No entanto, apesar do temor inicial, o filme alemão é o retrato mais realista e eficaz da Segunda Guerra Mundial. O diretor, em uma decisão acertadíssima, resolveu suprimir ao máximo o uso de cenas de batalha, evitando assim uma apologia ou glamourização do belicismo. As cenas de confronto são pontuais e servem principalmente para mostrar o cerco que se fechava à capital Berlim e ao bunker onde Hitler e seus principais comandantes se refugiavam.

E é justamente dentro do ambiente claustrofóbico do bunker que somos obrigados a passar a maior parte do filme. Se a batalha parecia cruel na superfície, a loucura e o desespero no interior do abrigo rivalizavam com esta à altura. Ali encontramos Hitler, em companhia constante de sua amante e futura esposa momentânea Eva Braun, bem como de seus mais confiáveis homens e de fiéis serviçais – entre eles a secretária Junge – lutando para aceitar a derrota e destruição do império ariano. À medida que avançava a violenta ofensiva russa, crescia também a cisão entre os ocupantes do refúgio: alguns resistiam à idéia da derrota do seu regime e da loucura de seu chefe, outros se conformavam com o fim do governo e já arquitetavam um acordo ou uma inevitável rendição, e havia àqueles ainda que não sabiam exatamente o que pensar. Com o passar das horas e com a definição mais clara do fim do nazismo restava apenas decidir se suas vidas realmente se encerravam junto com ele.

Hitler, o cerne e o motivo maior da produção do longa, é retrado de maneira bastante convincente, tanto em sua persona militar como a de homem “comum”. No que tange à sua faceta como o mentor do nazismo ele surge cruel, perfeccionista, astuto e vingativo com os militares que lhe causavam desagravo ou lhe desobedeciam. Na sua faceta mais pessoal, o roteiro teve o cuidado de humaniza-lo de forma bastante cuidadosa e apropriada, já que ele é mostrado como um homem culto e afável com aqueles a quem tinha como amigos e aliados e que demonstrava imenso respeito por quem lhe servia. Além disso, a exposição da deteriorização tanto de sua saúde frágil como de sua sanidade como estrategista ajuda a compreender a derrocada de seu sonhado império. O filme ainda se ocupa de revelar a frieza quase inumana da decisão do chefe de estado nazista de se suicidar junto de Eva, e de oferecer o mesmo como alternativa para aqueles que temiam o seu destino na mão dos adversários.

Tanto quanto o próprio Hitler, a personagem de Traudl Junge revela uma enorme complexidade: mesmo sem ser uma das partidárias do regime nazista e conhecer por alto as ações altamente reprováveis por este organizada, Junge decidiu disputar a vaga que lhe colocaria em contato direto com o comandante alemão, vaga esta que realmente obteve. Depois de meses de convivência com o nazismo e com Hitler a secretária inevitavelmente desenvolveu admiração pelo seu chefe, mas foi nos últimos dias que este sentimento mesclou-se profundamente com uma sensação de temor e horror diante da crescente loucura e falta de misericórdia daquele a quem ela acompanhou cotidianamente. Ao fim de tudo – do regime e de seu chefe, claro -, a jovem Junge resolve não perecer com estes, percorrendo de maneira corajosa – ainda que cheia de terror – as ruas da dilacerada capital nazista, e a turba de adversários que a ocupava, tentando vencer e abandonar àquela fase de sua vida, ainda que não fizesse qualquer idéia do rumo que ela tomaria.

Diplomata acomodado desconfia das circunstâncias da morte de sua esposa, uma ativista que lutava contra a exploração da miséria, e resolve investigar por conta própria o acontecido. Logo descobre que a versão oficial para a morte de sua mulher está longe de ser a verdade.

Diplomata acomodado desconfia das circunstâncias da morte de sua esposa, uma ativista que lutava contra a exploração da miséria, e resolve investigar por conta própria o acontecido. Logo descobre que a versão oficial para a morte de sua mulher está longe de ser a verdade.

Meirelles quis, em seu primeiro filme de produção estrangeira, não pisar em falso em momento algum, equilibrando a produção de maneira que despertasse a atenção de público e crítica sem chamar muita responsibilidade para si. O ponto de equilíbrio é bastante claro: enquanto vê-se uma produção financeiramente generosa, bastante requintada visualmente e com locações na Europa e na África, percebe-se que o diretor decidiu que iria conseguir controlar os rumos de seu longa na escolha da atriz para o papel de Tessa. Foi recusando atrizes da maginitude pública de Nicole Kidman e Kate Winslet – com a desculpa de não terem a idade apropriada -, e escolhendo uma atriz competente mas sem notoriedade pública excessiva, que o diretor garantiu para si as rédeas do controle autoral de seu longa-metragem, evitando tanto que sua produção fosse eclipsada pela fome de auto-promoção de atrizes como estas quanto que a presença de uma destas mulheres gerasse expectativas em excesso com relação ao seu filme. Foi assim que Rachel Weisz acabou sendo a escolhida para o papel, e o filme ganhou os contornos pleanejados pelo diretor brasileiro.

Fernando Meirelles consegue manter o conhecido nível de qualidade de suas produções em sua primeira incursão pelo mercado internacional. Os atores estão muito bem em seus papéis, limitando de forma inteligente suas atuações para não prejudicar a atenção do público com relação à estória do longa. O roteiro adaptado consegue organizar a fragmentação de sua estória de modo que o conceito não atrapalhe a compreensão do seu conteúdo. A fotografia, a montagem e a edição tem algo de saturação, imediatismo e imersão, sensações que potencializam o envolvimento do público com o desenvolvimento dos acontecimentos do filme. E a direção de Meirelles sabe deixar o registro de seu estilo sem prejudicar a unidade de cada uma das características já citadas. A palavra que melhor define o mais recente filme do diretor brasileiro é, sem dúvidas, “equilíbrio”.

Desta forma, “O jardineiro fiel” é realmente um filme muito bom, mas não se configura como uma obra-prima. Primeiro, pelo obra em si, que mostra ser um filme acima da média, mesmo entre as produções estrangeiras, mas não se torna referência imediata. Segundo, porque o filme é menos um marco na estória de diretores brasileiros que arriscam carreira internacional e muito mais um degrau acima no caminho percorrido há anos pelo trabalho competente dos cineastas brasileiros – ou seja, não se trata de que ganhamos respeito e reconhecimento internacional agora, mas sim de que já o estamos fazendo há um bom tempo, e este filme representa um avanço ainda maior neste caminho.

Por tudo isso, deve-se assitir à “O Jardineiro Fiel” com o nível de exigência no ponto certo. Nem todo artista nasceu para fazer história: a grande maioria está aí para contribuir na medida certa para o engradecimento da cultura e da arte.

Qualquer crítica deve ser feita baseada em fundamentação lógica e bom senso. No entanto, isso não parece ser a regra e sim a excessão na discussões formadas na internet – e, na verdade, fora dela também. E tem gente que, só para alimentar a sua egolatria, adora lançar opiniões polêmicas, evidentemente que vão contra a opinião da maioria e que, como eu já disse, carecem de relevância. Nas minhas raras idas ao Orkut – que não é definitivamente o que mais adoro fazer na web – acabo conferindo inúmeras situações como esta. A mais recente, com a qual tive contato hoje, aconteceu numa comunidade sobre “Lost”. Um indivíduo, se julgando muito inteligente e perspicaz, entra na comunidade e inicia um tópico afirmando que todos não passam de idiotas por idolatrar um seriado americano e não valorizar a produção brasileira que, segundo ele, seria infinitamente melhor por retratar a nossa realidade, e usou como exemplo o seriado “Cidade dos homens”.

Qualquer crítica deve ser feita baseada em fundamentação lógica e bom senso. No entanto, isso não parece ser a regra e sim a excessão na discussões formadas na internet – e, na verdade, fora dela também. E tem gente que, só para alimentar a sua egolatria, adora lançar opiniões polêmicas, evidentemente que vão contra a opinião da maioria e que, como eu já disse, carecem de relevância. Nas minhas raras idas ao Orkut – que não é definitivamente o que mais adoro fazer na web – acabo conferindo inúmeras situações como esta. A mais recente, com a qual tive contato hoje, aconteceu numa comunidade sobre “Lost”. Um indivíduo, se julgando muito inteligente e perspicaz, entra na comunidade e inicia um tópico afirmando que todos não passam de idiotas por idolatrar um seriado americano e não valorizar a produção brasileira que, segundo ele, seria infinitamente melhor por retratar a nossa realidade, e usou como exemplo o seriado “Cidade dos homens”.

Lindo isso. Não passa de sandice vazia. Explico. O fato de que existem boas produções brasileiras não tira o mérito das produções estrangeiras – para qualquer pessoa minimamente inteligente, é óbvio que uma coisa independe da outra. Mesmo as pessoas que não curtem a produção brasileira de séries ou similares – e eu, por exemplo, não consigo lembrar de nenhuma que vale realmente a pena, nem a citada por ele – sabem admitir isso como um fato. Agora, o que deve também ser admitido é que os americanos fazem os melhores seriados do mundo, quer os brasilianistas de plantão gostem ou não disso.

Há ainda a questão que reside na diferença conceitual e temática entre as duas séries: “Lost” é pura ficção que explora mistério e causa suspense; “Cidade dos homens” pretende retratar a realidade das classes sociais mais baixas do Brasil. Isso só basta para tornar qualquer comparação ou discriminação entre as séries sem efeito.

Deve-se evitar o discurso nacionalisto barato. O fato de a produção ser brasileira não faz dela um primor; assim como o fato de que a série aborda a realidade nacional não faz necessariamente desta uma obra relevante ou mesmo lhe confira qualidade. Isso é cretinice ufanística. “Lost” é uma das coisas mais genais já criadas pela televisão americana, entrando desde já para o panteão das séries inesquecíveis – como “Arquivo X” e “Jornada nas Estrelas” -, e não há qualquer coisa produzida no país que se equipare a esta série norte-americana. “Cidade dos homens” é um derivado do longa de Fernando Meirelles encomendado pela Rede Globo para aproveitar o sucesso do filme. A citada série pode até mesmo ser boa, mas está anos luz de se configurar como um marco. E ponto final.

Documentário que reune a opinião de artistas, e um pouco do cotidiano de gente comum, centrando-se em como a língua portuguesa e a colonização deste povo influi e integra a vivência destas pessoas.

Documentário que reune a opinião de artistas, e um pouco do cotidiano de gente comum, centrando-se em como a língua portuguesa e a colonização deste povo influi e integra a vivência destas pessoas.

O “ser” lusitano – ainda que apenas descendente ou por criação – é aqui investigado de maneira fascinante para qualquer falante desta língua: não há como não se emocionar ao se dar conta de que, apesar das evidentes e inevitáveis diferenças, há afinidades eletivas que nos unem todos, e nos quais podemos nos reconhecer mutuamente – o desprendimento, a tradicão da refeição do “café” à mesa, a fé desmedida na religião, o amor pela música. Quando se concentra em pessoas anônimas, o diretor Victor Lopes prefere não indagar sobre a língua e o lusitanismo, preferindo evitar uma filosofia popularesca e ocupando-se em montar um breve painel da personalidade delas e do cotidiano vivido por estas pessoas. Desta forma, Lopes atingiu seu objetivo mesmo sem tocar propriamente no assunto, utilizando-as como ilustração da discussão formada pelos protagonistas mais famosos do documentário. E é quando o assunto entra em pauta que os momentos de maior beleza surgem: Teresa Salgueiro e Pedro Ayres Magalhães – da banda Madredeus – , o compositor Martinho da Vila, os escritores Mia Couto, José Saramago e João Ubaldo Ribeiro falam de maneira franca sobre esta alma coletiva que habita todos aqueles que pertençam de alguma maneira aos povos lusitanos. Tão intraduzível para todos os outros povos quanto a palavra “saudade”, somente os que tem a sorte de integrar uma das culturas mais ricas, belas e anfitriãs do mundo tem a capacidade de compreendar a totalidade do que está ali tão bem retratado. Documentário de apreciação obrigatória para todos àqueles que compreendem o quanto é maravilhoso ser um dos mais de 200 milhões de lusos pelo mundo.

Na Inglaterra de um futuro não muito distante, jovem garota tem contato com um justiceiro mascarado que, aos poucos, lhe revela a verdadeira faceta da sociedade em que vive: uma nação que foi manipulada para aceitar um regime ditatorial que, de maneira sutil, se livra daqueles que julga nocivos ao convívio social ou que simplesmente se opõe à este regime.

Na Inglaterra de um futuro não muito distante, jovem garota tem contato com um justiceiro mascarado que, aos poucos, lhe revela a verdadeira faceta da sociedade em que vive: uma nação que foi manipulada para aceitar um regime ditatorial que, de maneira sutil, se livra daqueles que julga nocivos ao convívio social ou que simplesmente se opõe à este regime.

O filme de James McTeigue, com roteiro dos irmãos Wachowski, reponsáveis pela concepção e direção do universo de “Matrix”, é uma adaptação realmente competente da Graphic Novel original de “V de vingança”. O roteiro resume de maneira eficaz os acontecimentos da mini-série dos quadrinhos e consegue despertar e manter o interesse do desenvolvimento dos acontecimentos, ao mesmo tempo que dosa isto com boas cenas de ação. A direção é forte e segura e as atuações, principalmente de Natalie Portman e Hugo Weaving – mesmo atrás de uma máscara o tempo todo – tem o “timing” ideal para um filme do tipo. Claro que, em se tratando de uma superprodução de Hollywood, é impossível que os mais entendidos em cinema não se irritem com um certo uso excessivo de estilismos visuais, principalmente na sua sequência final – me refiro às câmeras lentas, às chuvas providencialmente belas, à captura precisa da trajetória de facas e esquichos de sangue, entre outras coisas. No entanto, trata-se sim de uma excelente diversão descompromissada bem acima da média do gênero – e até mesmo bem melhor que, “Matrix”, a criação maior dos roteiristas -, já que retrata uma estória que envolve manipulação social e política, opressão e preconceito. Também é certo que justamente estas características pesem aí boa semelhança com o genial “1984”de George Orwell mas, a bem da verdade, apesar das semelhanças, a estória de “V de Vingança” consegue criar seus próprios ícones e rumos. Assim sendo, vamos torcer para que as adaptações de obras dos quadrinhos continuem trazendo uma boa quantidade de êxitos, como estamos tendo a sorte de ter nos últimos anos.