Christian Bale interpreta Trevor, um operador de máquinas de uma cidade industrial perdida em um lugar qualquer do mundo. Trevor vive uma rotina tão insípida como a de milhões de outras pessoas sem qualquer ambição como ele, não fosse por alguns detalhes que chamam a atenção em sua aparência física. Trevor não dorme há cerca de um ano e, em consequência disso, o operário apresenta um aspecto físico frágil, de uma magreza quase cadavérica. E enquanto sua aparência piora a cada dia seu cotidiano de eventos até então imutáveis começa a sofrer perturbações inexplicáveis.

Christian Bale interpreta Trevor, um operador de máquinas de uma cidade industrial perdida em um lugar qualquer do mundo. Trevor vive uma rotina tão insípida como a de milhões de outras pessoas sem qualquer ambição como ele, não fosse por alguns detalhes que chamam a atenção em sua aparência física. Trevor não dorme há cerca de um ano e, em consequência disso, o operário apresenta um aspecto físico frágil, de uma magreza quase cadavérica. E enquanto sua aparência piora a cada dia seu cotidiano de eventos até então imutáveis começa a sofrer perturbações inexplicáveis.

Christian Bale já provou que é um bom ator, mas consegue mostrar ainda, com este papel, que pertence ao grupo de atores que apoia a descaracterização física como instrumento integrado à caracterização psicológica no trabalho de interpretação (a mais recente à entrar no time foi Charlize Theron em “Monster”). É certo que em alguns filmes é algo

Este é mais um filme da recente leva que se utiliza de um roteiro repleto de desvios e contornos para confundir o espectador e não permitir que qualquer de suas suposições se sustentem por mais do que alguns momentos, até que tudo seja esclarecido no final. “Amnésia”, “Irreversível”, “O sexto sentido”, “Os outros”, “21 gramas” e muitos outros ainda se utilizam mais ou menos deste artifício, alguns contando ainda com o adicional da narrativa fragmentada ou reversa. Todos aqui citados – incluindo o filme de Brad Anderson – resultam em filmes de boa qualidade, mas este recurso de tentar ludibriar a percepção do espectador está se tornando tão banal quando o uso excessivo de efeitos digitais no cinema americano. O fato mais negativo em decorrência da ostensiva utilização disso é que o espectador já está indo ao cinema ou sentando no sofá com essa expectativa, e mesmo antes do filme começar sua mente já se encontra preparada para o trabalho de desconstruir a confusão propositalmente arquitetada.

Categoria: cinema & TV

comentários e críticas de filmes, seriados, vídeos ou similares.

Baseando-se nos acontecimentos das Olímpiadas de 1972, onde um atentado palestino nos aposentos de atletas israelenses resultou em inúmeras mortes de ambas as partes, Spielberg desenvolve a estória dos agentes israelenses encarregados de eliminar palestinos supostamente involvidos no acontecimento.

Baseando-se nos acontecimentos das Olímpiadas de 1972, onde um atentado palestino nos aposentos de atletas israelenses resultou em inúmeras mortes de ambas as partes, Spielberg desenvolve a estória dos agentes israelenses encarregados de eliminar palestinos supostamente involvidos no acontecimento.

O filme tem sido criticado pela imprensa especializada, e ainda mais por palestinos e israelenses, por não se aprofundar e não retratar adequadamente as minúcias das motivações do conflito entre os dois povos. Não endosso estas opiniões. Acho que Spielberg se saiu muito bem no retrato de um conflito no qual é um estranho – apesar da origem judia e, por consequência, raízes israelenses, seu olhar sempre será o do povo americano. O que israelenses e palestinos esperavam de “Munique”? Que o americano Spielberg decifrasse a verdade e a razão de ser de um conflito que os próprios envolvidos não conseguem, apesar dos esforços, analisar?

Tecnicamente o filme também é caprichado: o elenco está muito bem, a fotografia de Janusz Kaminski é sutilmente granulada e sépia – o que eleva a sensação de passado -, a direção é precisa. O roteiro adaptado de Tony Kushner e Eric Roth consegue ser preciso ao retratar a insensatez de toda violência – tenha ela alguma justificativa ou não – e realista ao mostrar que espiões assassinos não são um poço de frieza, charme e profissionalismo. Durante todo o filme a impressão mais forte é a de que aqueles agentes contratados, que no final são tidos como especialistas, não passam de corajosos amadores. Deve-se dar o dveido crédito ao elenco, claro, também responsável por transmitir adequadamente tal impressão.

No final das contas, este acaba sendo o filme mais bem acabado e relevante de Spielberg em muito anos. E a prova de que, atualmente, o diretor consegue ser mais efetivo em produções sérias do que em filmes repleto de efeitos digitais e pirotecnias derivadas.

No dia 21 de abril – Tiradentes no Brasil – fãs americanos de um dos mais fabulosos jogos de horror para a plataforma Playstation já tem compromisso marcadíssimo – é a estréia da versão cinematográfica do primeiro jogo da série Silent Hill. Assisitindo o trailer já se percebe que os realizadores conseguiram atingir grande parte da atmosfera sonora e visual do game e, no seu fim, ouve-se um breve trecho da música tema do jogo – e a indicação de que ela será igualmente utilizada no longa-metragem. Essas são as boas notícias. O que talvez possa aborrecer os fãs seja o fato de que a protagonização da estória foi trocada: no jogo é o pai que enfrenta os perigos da cidade-fantasma em busca de sua filha; no filme, por sua vez, quem parte nessa jornada de horror é a mãe – que é meramente citada no jogo. Isso é, notadamente, um artíficio para atrair o público, já que aproxima o longa da recente onda de sucesso de filmes de horror como “O chamado”, “Escuridão” e “Dark Water”. Eu disse cidade-fantasma? Este é justamente o segundo problema: enquanto no game a cidade é habitada apenas e tão somente por uns poucos personagens desavisados ou que se encontram sub o jogo demoníaco de Silent Hill, no trailer vemos um bom número de habitantes – o que não quer dizer gente “normal”, entenda-se. Porém, há de se compreendeer que esses são efeitos do instrumento de adaptação da estória – poucas adaptações que o fazem linha por linha de texto resultam em boas obras. Resta saber se esse é o caso do filme Silent Hill. Não há outro remédio: o jeito é esperar a estráia no Brasil e torcer que as modificações não destruam uma estória das mais ricas e inteligentes do horror no mundo dos games. Ficou curioso? Baixe já o trailer usando o link abaixo e não deixe de baixar no segundo link duas músicas da aclamada trilha sonora do jogo, composta por Akira Yamaoka.

No dia 21 de abril – Tiradentes no Brasil – fãs americanos de um dos mais fabulosos jogos de horror para a plataforma Playstation já tem compromisso marcadíssimo – é a estréia da versão cinematográfica do primeiro jogo da série Silent Hill. Assisitindo o trailer já se percebe que os realizadores conseguiram atingir grande parte da atmosfera sonora e visual do game e, no seu fim, ouve-se um breve trecho da música tema do jogo – e a indicação de que ela será igualmente utilizada no longa-metragem. Essas são as boas notícias. O que talvez possa aborrecer os fãs seja o fato de que a protagonização da estória foi trocada: no jogo é o pai que enfrenta os perigos da cidade-fantasma em busca de sua filha; no filme, por sua vez, quem parte nessa jornada de horror é a mãe – que é meramente citada no jogo. Isso é, notadamente, um artíficio para atrair o público, já que aproxima o longa da recente onda de sucesso de filmes de horror como “O chamado”, “Escuridão” e “Dark Water”. Eu disse cidade-fantasma? Este é justamente o segundo problema: enquanto no game a cidade é habitada apenas e tão somente por uns poucos personagens desavisados ou que se encontram sub o jogo demoníaco de Silent Hill, no trailer vemos um bom número de habitantes – o que não quer dizer gente “normal”, entenda-se. Porém, há de se compreendeer que esses são efeitos do instrumento de adaptação da estória – poucas adaptações que o fazem linha por linha de texto resultam em boas obras. Resta saber se esse é o caso do filme Silent Hill. Não há outro remédio: o jeito é esperar a estráia no Brasil e torcer que as modificações não destruam uma estória das mais ricas e inteligentes do horror no mundo dos games. Ficou curioso? Baixe já o trailer usando o link abaixo e não deixe de baixar no segundo link duas músicas da aclamada trilha sonora do jogo, composta por Akira Yamaoka.

trailer: http://mp3content02.bcst.yahoo.com/pub06root3/Pub06Share12/yahoointernal/8/21763902.mov

mp3: http://rapidshare.de/files/12162128/sh_theme_tears_of_pain.zip.html

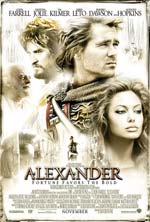

2 Comentários Oliver Stone, além de sua fixação por retratar a guerra – especialmente a do Vietnã – é um biógrafo por excelência – no sentido quantitativo: Talk Radio, The Doors, JFK, Nixon, Evitasão todas obras com a direção ou participação de Stone e todas apresentam algum nível biográfico em seu conteúdo. A mais recente figura escolhida pelo cineasta para figurar em sua galeria de personalidades por ele tratadas foi Alexandre, o Grande. Com quase três horas de duração, o filme conta a história de Alexandre de sua infância até sua morte, aos 33 anos de idade, usando como artíficio a narração de Ptolomeu para confecção de uma biografia. Através do uso dessa artimanha, Stone faz sua a voz do narrador para, em alguns momentos, deixar elucidado que há alguns aspectos da vida de Alexandre que não passam de suposições.

Oliver Stone, além de sua fixação por retratar a guerra – especialmente a do Vietnã – é um biógrafo por excelência – no sentido quantitativo: Talk Radio, The Doors, JFK, Nixon, Evitasão todas obras com a direção ou participação de Stone e todas apresentam algum nível biográfico em seu conteúdo. A mais recente figura escolhida pelo cineasta para figurar em sua galeria de personalidades por ele tratadas foi Alexandre, o Grande. Com quase três horas de duração, o filme conta a história de Alexandre de sua infância até sua morte, aos 33 anos de idade, usando como artíficio a narração de Ptolomeu para confecção de uma biografia. Através do uso dessa artimanha, Stone faz sua a voz do narrador para, em alguns momentos, deixar elucidado que há alguns aspectos da vida de Alexandre que não passam de suposições.

Mas a certeza mais clara que surge logo que se começa a assistir o mais recente filme de Oliver Stone é que ele nunca decola. Apesar de ser muito bem produzido e ter boas atuações o longa sofre com dois fatores de certa forma externos ao próprio filme. O primeiro seria o desgaste de filmes épicos como este, onde grande parte da duração da obra é composta por violentas cenas de batalha ultra-realistas e onde muito de sua realização deve aos efeitos digitiais. Essa fórmula já se tornou tão banal no milionário cinema americano que já não serve para garantir o sucesso de filme algum do gênero. O segundo problema seria o próprio personagem de Alexandre: em momento algum do filme a figura do grande conquistador conseguiu me cativar, faltou muito na composição do personagem para gerar a atração necessária. E não podemos simplesmente culpar Colin Farrellpela falta de empatia – ele faz o que pode, dentro dos limites de sua atuação que não é fantástica, mas também não é ruim como insistentemente comentaram -, isso seria simplificar demais o problema. É muito mais um problema de composição do personagem na confecção do roteiro do que de sua intepretação pelo ator: Alexandre aborrece por sua teimosia, insegurança e sua personalidade confusa. Se o objetivo era reforçar estas características para humanizar ou desmisitifcar esta figura histórica o efeito ultrapassou a intenção de seus realizadores e Alexandre acabou por ser retratado como um conquistador de certa forma alienado e caprichoso.

Além de tudo isso, a tão falada bissexualidade de Alexandre que seria por esse filme abordada é tão insípida e heterossexualizada que pode ser considerada mera citação. Não há qualquer ousadia no tratamento da questão – e não estou falando aqui de colocar os atores em intermináves cenas de sexo no decorrer do filme. Falo aqui de um tratamento mais natural da suposta bissexualidade de Alexandre, algo que não foi feito pelo diretor em nenhum momento, apesar da insistência, no plano teórico/retórico, em querer mostrar que isso era encarado com certa normalidade na época.

Ao terminar de ver o filme a impressão que fica é que o maior mérito de Oliver Stone é ter conseguido gastar milhões de dólares e centenas de minutos num filme que gera menos interesse do que um documentário do History Channel. E isso é realmente um feito e tanto.

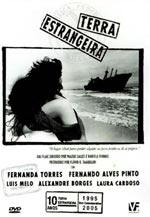

No início dos anos 90, Alex sobrevive como garçonete em Lisboa com o namorado saxofonista que, na verdade, só consegue se sustentar participando como intermediário no contrabando de diamantes. No Brasil, Paco, um jovem universitário desiludido com seus estudos aspira como seu plano maior a carreira de ator. Manuela, sua mãe, sonha fazer uso de suas economias para voltar com o filho para sua terra natal, a Espanha. Porém, mudanças na economia do país gestadas pelo governo Collor vão causar mudanças abruptas na vida do jovem Paco.

No início dos anos 90, Alex sobrevive como garçonete em Lisboa com o namorado saxofonista que, na verdade, só consegue se sustentar participando como intermediário no contrabando de diamantes. No Brasil, Paco, um jovem universitário desiludido com seus estudos aspira como seu plano maior a carreira de ator. Manuela, sua mãe, sonha fazer uso de suas economias para voltar com o filho para sua terra natal, a Espanha. Porém, mudanças na economia do país gestadas pelo governo Collor vão causar mudanças abruptas na vida do jovem Paco.

Completamente filmado em preto & branco, Terra Estrangeiraé uma obra-prima do cinema brasileiro do fim do século passado e o longa-metragem que colocou Walter Salles no rol dos grandes cineastas do país. O filme aproveita, na sua primeira meia hora, a desorientação política pós-ditadura do Brasil para transmitir com perfeita exatidão a desolação, impotência e abandono que os personagens do filme mostram sentir o tempo todo. Ao ser deslocada a ação para Portugal, todos os sentidos se potencializam, e ainda são acrescidos pela esmagadora sensação de falta de identidade. Seus personagens marginalizados e exilados, homens e mulheres que vivem uma vida vazia e desprovida de raízes, só tem como esperança a possbilidade de encontrar alguma motivação no amor: é no romance de Alex e Paco que conseguimos parar e respirar durante o filme, ainda que seja uma respiração suspensa pelo desespero desse amor. Todos os atores tem excelente atuações, mas Fernanda Torres, Fernando Alvez Pinto e Laura Cardoso levam o espectador ás lágrimas com o realismo vsiceral de suas intepretações. É um momento sublime e soberbo do cinema nacional e o argumento fatal para a derrocada daqueles que guardam a idéia ignorante de falta de qualidade da produção cinematográfica brasileira.

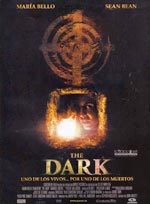

Maria Bello interpreta uma mulher que leva a filha, com quem tem problemas de relacionamento, até a casa do seu ex-marido, num recanto bucólico do País de Gales. Ao chegar lá tem a sensação de que o local guarda algo de sinistro. Correm-se apenas algumas horas e o que ela de alguma forma pressentia acontece: sua filha desaparece no mar misteriosamente. Suas suspeitas sobre o mal que se esconde no lugarejo se confirmam quando o velho caseiro de seu ex-marido lhe revela uma das estórias do folclore galês e que ela acredita ter relação com o desparecimento de sua filha.

Maria Bello interpreta uma mulher que leva a filha, com quem tem problemas de relacionamento, até a casa do seu ex-marido, num recanto bucólico do País de Gales. Ao chegar lá tem a sensação de que o local guarda algo de sinistro. Correm-se apenas algumas horas e o que ela de alguma forma pressentia acontece: sua filha desaparece no mar misteriosamente. Suas suspeitas sobre o mal que se esconde no lugarejo se confirmam quando o velho caseiro de seu ex-marido lhe revela uma das estórias do folclore galês e que ela acredita ter relação com o desparecimento de sua filha.

Todos os comentários na internet à respeito deste filme o relacionam inteiramente com O chamado, que por sua vez, na dança dos infames remakes de Hollywood, já era o remake de um filme japonês chamado Ringu. As comparações procedem de alguma forma, já que os dois filmes guardam elementos em comum, tanto em conteúdo quanto em estética: uma mãe e seu filho são vítimas de algo sobrenatural; as protagonistas, Maria Bello e Naomi Watts, são fisicamente parecidas; uma fotografia insistentemente escura que por vezes deixa o espectador às cegas; cenas de impacto que misturam horror e beleza plástica.

No entanto, devo dizer que a imensidão de clichês estilístico-visuais de Escuridão tem uma outra fonte, e que é certamente a maior fonte de “inspiração” dos livros e filmes de horror orientais e suas inevitáveis versões hollywoodianas. Quem viu o filme de John Fawcett e gosta de jogos de horror já deve saber do que estou falando. É isso mesmo: Escuridão é uma cópia descaradamente não assumida do genial, e já lendário, jogo Silent Hill. Tudo no filme remete à Silent Hill: os inesperados flashs com fragmentos rápidos de cenas; a fotografia escura e suja; a cenografia que explora ambientes mórbidos e envelhecidos; o argumento base, que envolve crianças desaparecidas relacionando-as ao ocultismo/fanatismo/sobrenatural; até a magnífica transmutação de um mesmo ambiente em sua versão sobrenatural/demoníaca o diretor teve a cara-da-pau de utilizar. Toda a base do filme é uma utilização ostensiva do argumento e atmosfera do jogo e que sofreu apenas algumas modificações para melhor disfarçar a sua fonte: transposição de local, modificações na identidade dos personagens, algumas substiuições no argumento-base. Porém, tudo não passa de uma mudança puramente cosmética, e que se esvai no decorrer do filme sob o olhar atento de qualquer fã de jogos de horror como Silent Hill, considerado o melhor jogo de horror/suspense da história dos games. O projeto de John Fawcett engana a maioria das pessoas, mas não aqueles que não tem preconceitos em reconhecer que um bom jogo é, hoje em dia, tão bom quanto um filme. À todos que pensam em ir ao cinema para ver Escuridão, fica o recado: se você tem um computador, và até a feira livre de eletrônicos ou camelódromo mais próximo, compre o jogo Silent Hill e vivencie uma experiência de horror verdadeiramente inesquecível. Esse, na verdade, é único mérito do filme de John Fawcett: lembrar que o jogo lançado em 1999 é, até hoje, um saboroso e assustador passatempo.

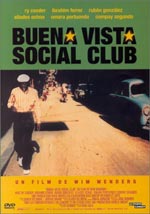

O compositor Ry Cooder, que vem costumeiramente trabalhando com o diretor alemão Win Wenders, declarou que sempre se sentiu atraído pela música cubana, aproximando-se dela nas visitas que fez ao país à trabalho. Algum tempo depois, seguindo a sugestão de sua gravadora, decidiu levar à frente o projeto de unir músicos cubanos e africanos para gravar um disco. No entanto, depois de tudo acertado, os músicos que vinham da África foram impedidos na Europa de embarcar para Cuba. Apesar de frustrado, Cooder resolveu resumir o projeto aos músicos cubanos. O disco Buena Vista Social Club, resultado das gravações coordenadas por Cooder, tornou-se um grande sucesso de crítica e público, levando os músicos à apresentações dentro e fora do seu país.

O compositor Ry Cooder, que vem costumeiramente trabalhando com o diretor alemão Win Wenders, declarou que sempre se sentiu atraído pela música cubana, aproximando-se dela nas visitas que fez ao país à trabalho. Algum tempo depois, seguindo a sugestão de sua gravadora, decidiu levar à frente o projeto de unir músicos cubanos e africanos para gravar um disco. No entanto, depois de tudo acertado, os músicos que vinham da África foram impedidos na Europa de embarcar para Cuba. Apesar de frustrado, Cooder resolveu resumir o projeto aos músicos cubanos. O disco Buena Vista Social Club, resultado das gravações coordenadas por Cooder, tornou-se um grande sucesso de crítica e público, levando os músicos à apresentações dentro e fora do seu país.

De forma sucinta, o processo de construção do disco Buena Vista Social Club é mostrado no documentário homônimo dirigido por Win Wenders. O diretor alemão foi convencido pelo amigo Cooder a retratar a experiência e transformá-la em um filme. A crítica de cinema rasgou-se em elogios infinitos à película. E o filme está longe de ser uma obra prima mas é, de fato, tocante. Wenders leva grande parte do filme seguindo uma mesma estrutura: faz uma rápida apresentação do artista no estúdio para, logo depois, mostrar um pouco do seu cotidiano e revelar como foi trajado o seu caminho até a música. Além disso, sessões de estúdio são mescladas com apresentações ao vivo dos músicos na Europa e Estados Unidos.

Cooder e Wenders conseguem no filme demonstrar que os esquecidos músicos cubanos tinham ainda, apesar da idade avançada, muita vitalidade para mostrar sua música suave e nostálgica. E o público brasileiro se sente particularmente identificado com suas composições, pois muito do que se vê ali pode ser identificado com o nosso samba-canção: a melodia, as letras, a impostação vocal, que era característica desse gênero da música brasileira, se assemelha muito àquilo que fizeram os cubanos. Não sou um grande conhecedor de música brasileira, mas poderia arriscar e dizer que nosso samba-canção guarda algum tipo de parentesco com a música latina, particularmente à cubana.

No entanto, algumas ressalvas ficam a partir da expectação do filme, e elas nãO estão relacionadas ao documentário em si. Durante boa parte dos 105 minutos de Buena Vista Social Club, Wenders percorre as ruas da capital cubana Havana. E o que ele mostra não pode, de forma alguma, ser demagogicamente chamado de belo. Tanto no centro quanto na periferia da cidade, o que se vê são sobrados que apresentam aspecto nada agradável, nitidamente expostos à mercê do efeito temporal, sem qualquer sinal de terem, algum dia, sido reformados. Talvez eu mesmo esteja sendo insistentemente eufemista: o que quero dizer é sinais de pobreza visível saltam aos olhos, sendo impossível terminar o filme sem comentá-la. Em contraste, ainda dentro do aspecto das edificações, os únicos edíficios que exibem a beleza e o frescor de cuidados constantes são, notadamente, edifícações sob os cuidados do governo cubano. A humildade financeira do povo cubano não fica clara apenas no exterior de suas casas: nas gravações feitas na residência de alguns dos músicos vemos que a pobreza é a constante, e os depoimentos dos artistas confirmam o fato.

Não quero aqui estipular posicionamento algum sobre a realidade sócio-política deste país que tem sido prazerosamente o santo Graal de infindas arguições dos defensores e detratores do regime socialista/comunista. Seria ingenuidade da minha parte expor um posicionamento contrário ou favorável, já que sabemos que o regime cubano também apresenta alguns aspectos positivos. Trato apenas aqui de expor um fato retratado com cuidado e sem qualquer posicionamento nítido, pelo menos à primeira vista, no filme de Wenders. A música cubana é sem dúvidas bela, mas a realidade daqueles que a fazem, aparentemente não é.

Sendo exibido neste momento pela Rede Globo, a série americana 24 horas enveredou por caminhos mais ousados, tematicamente falando: trata do sequestro do secretário de defesa e a ameaça nuclear em território americano, tudo perpretado por uma família e seus auxiliares, todos descendendo do oriente médio. Alguns estão acusando a produção da série de incentivar o preconceito e a animosidade existente com relação aos àrabes e mulçumanos. É verdade, mas isso ocorre simplesmente pelo fato de que, tendo sido essa a escolha feita para o argumento da série este ano, não existiria modo de evitar um viés preconceituoso na exploração do tema. E isso, com certeza, deve ter sido observado pelos responsáveis pela série. No entanto, a produção deve ter tido coragem (ou imprudência, para quem preferir) de levar a idéia em frente, munindo-se, para sua defesa, da maior qualidade do argumento deste quarto ano: o realismo. Ou alguém ainda acha, depois dos eventos do 11 de setembro, que orientais mulçumanos não poderiam, em pleno solo americano, sequestrar uma figura política do alto escalão e explodir artefatos nucleares? Isso é considerado tão possível de acontecer que, infelizmente, estamos todos apenas à espera de que ocorra. É inegável.

Sendo exibido neste momento pela Rede Globo, a série americana 24 horas enveredou por caminhos mais ousados, tematicamente falando: trata do sequestro do secretário de defesa e a ameaça nuclear em território americano, tudo perpretado por uma família e seus auxiliares, todos descendendo do oriente médio. Alguns estão acusando a produção da série de incentivar o preconceito e a animosidade existente com relação aos àrabes e mulçumanos. É verdade, mas isso ocorre simplesmente pelo fato de que, tendo sido essa a escolha feita para o argumento da série este ano, não existiria modo de evitar um viés preconceituoso na exploração do tema. E isso, com certeza, deve ter sido observado pelos responsáveis pela série. No entanto, a produção deve ter tido coragem (ou imprudência, para quem preferir) de levar a idéia em frente, munindo-se, para sua defesa, da maior qualidade do argumento deste quarto ano: o realismo. Ou alguém ainda acha, depois dos eventos do 11 de setembro, que orientais mulçumanos não poderiam, em pleno solo americano, sequestrar uma figura política do alto escalão e explodir artefatos nucleares? Isso é considerado tão possível de acontecer que, infelizmente, estamos todos apenas à espera de que ocorra. É inegável.

Porém não se pode deixar de lembrar que a série tenta, mesmo que de maneira superficial e insuficiente – talvez por ter de se ocupar com a cadência extremamente complexa dos eventos que ocorrem em cada episódio, obrigatoriamente sincronizados em tempo real -, mostrar que o ódio nutrido contra os ocidentais e os violentos atos de protesto são fruto apenas de uma parcela mais radical e extremista dos orientais mulçumanos. Isso fica claro na cena em que uma personagem diz – ao ver a transmissão do sequestro do secretário americano – para seu chefe, o homem que organiza secretamente o evento: “Não consigo entender como alguns de nossos compatriotas tem coragem de fazer isso”. É um momento breve, mas tenta deixar claro que os eventos ali retratados são um fato possível organizado por algumas pessoas que tem um pensamento fundamentalista, bem diferente do pensamento corrente entre orientais mulçumanos e seus descendentes. Desfeita a polêmica – que só se faz verdade para aqueles que não param para observar cuidadosamente a constituição do seriado, um dos melhores do mundo atualmente – sente-se na frente da TV e aproveite: é diversão garantida.

Mika a proprietária de uma fábrica de chocolates, vive com um grande pianista chamado André, viúvo de uma amiga sua, e com o filho introvertido deste. Após alguns anos juntos eles finalmente se casam. Para surpresa dos três, Louise, uma jovem pianista, surge na casa da família e revela que pode ser filha de André, por ocasião de uma possível troca de bebês na maternidade. Ao tomar contato com a família, Louise percebe que há algo de estranho acontecendo ali.

Mika a proprietária de uma fábrica de chocolates, vive com um grande pianista chamado André, viúvo de uma amiga sua, e com o filho introvertido deste. Após alguns anos juntos eles finalmente se casam. Para surpresa dos três, Louise, uma jovem pianista, surge na casa da família e revela que pode ser filha de André, por ocasião de uma possível troca de bebês na maternidade. Ao tomar contato com a família, Louise percebe que há algo de estranho acontecendo ali.

Chabrol constrói neste seu filme um mapa sobre a mais perigosa fonte de maldade: aquela que é involuntária e impulsionada, de certa forma, por boas intenções. Com o desenrolar da estória, o público começa a perceber que, de certa forma, as fatalidades que se abateram sobre esta família não tenha culpados que possam ser claramente definidos e que todos são responsáveis, em algum grau, por conivência e incredulidade. De forma sutil, discreta, repleta de um charme blasé e sem quaisquer estereótipos, Isabelle Huppert– esplêndida como de costume – consegue transmitir todas as nuances de uma mulher complexa, que age por impulsos que não podem ser definidos de forma estritamente simples. Porém, não apenas Huppert consegue brindar o espectador com uma atuação espetacular – todo o elenco mostra atuações precisas, na exata medida que o personagem exige: alguns contraladamente perturbados, outros descaradamente calculistas, outros ainda ingenuamente displicentes. Com tantos filmes americanos que tentam retratar a maldade presente no ser humano, mas que resvalam nas facilidades do maniqueísmo e da tipificação, é soberbo ver um filme que consegue mostrar que a maior perversidade existente não é a do criminoso ordinário, mas aquela que coexiste nas nuances da personalidade de todos nós.

Billy Elliot, um humilde garoto de 12 anos, orfão de mãe suicida e filho e irmão de mineiros, vive em uma pequena cidade cujo economia gira em torno, justamente, das minas de carvão. Enquanto seu irmão e seu pai ocupam-se e lutor por melhores salários e condições de trabalha organizando uma greve, Billy acaba perdendo o interesse pelo boxe, esporte que já foi praticado pelo seu pai rude e, aparentemente insensível, e apaixona-se por uma atividade numa cidade repleta de homens como o seu pai: o ballet. A instrutora percebe o talento e o enorme interesse do menino para a atividade e decide, então, treiná-lo para tentar uma vaga Academia Real Inglessa de Ballet. No entanto, Billy e sua mestre terão uma tarefa difícil pela frente: lutar contra o preconceito e a recusa da família do menino.

Billy Elliot, um humilde garoto de 12 anos, orfão de mãe suicida e filho e irmão de mineiros, vive em uma pequena cidade cujo economia gira em torno, justamente, das minas de carvão. Enquanto seu irmão e seu pai ocupam-se e lutor por melhores salários e condições de trabalha organizando uma greve, Billy acaba perdendo o interesse pelo boxe, esporte que já foi praticado pelo seu pai rude e, aparentemente insensível, e apaixona-se por uma atividade numa cidade repleta de homens como o seu pai: o ballet. A instrutora percebe o talento e o enorme interesse do menino para a atividade e decide, então, treiná-lo para tentar uma vaga Academia Real Inglessa de Ballet. No entanto, Billy e sua mestre terão uma tarefa difícil pela frente: lutar contra o preconceito e a recusa da família do menino.

Billy Elliot é divertido, é bem feito, tem uma trilha sonora bacana, um roteiro simpático, boas atuações e, portanto, acaba cativando e, até mesmo, emocionando o espectador. Porém, sou obrigado a dizer que não vai além disso mesmo, pois se trata, assim, de mais um filme bonitinho de pessoas que investem em atividades não muito bem vistas e que, portanto, tem de superar diversos obstáculos. Há inúmeros filmes com o mesmo argumento. O único mérito deste filme, em vista de tantos outros com o mesmo mote, é que Billy Elliot não chega a exceder a cota do sentimentalismo barato e pieguices, armadilha fácil em filmes que tratam de temas como esse. De resto, é tão somente um filme assistível e mediano. Para uma tarde (ou noite mesmo) em que você não encontra nada para fazer e não há uma opção mais interessante, é um passatempo competente, sem contra-indicações. Mas de tão deja vu você esqueçe ele tão logo desliga a TV.